1. परिचय और भारतीय संदर्भ

भारत एक विविधता से भरा देश है, जहाँ पारंपरिक और आधुनिक विचारधाराएँ साथ-साथ चलती हैं। यहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पुनर्वास (rehabilitation) को भी गहराई से प्रभावित करती है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा वृद्धजनों, अपंगजनों तथा दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों का है, जिन्हें जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता होती है। भारतीय परिवार प्रणाली में देखभाल और सहारा देने की परंपरा रही है, किंतु बदलते समय के साथ शहरीकरण, परिवारों का संकुचन और व्यस्त जीवनशैली ने इन आवश्यकताओं को नई चुनौती दी है। इसलिए यह अध्ययन “पारंपरिक पुनर्वास बनाम आधुनिक रोबोटिक तकनीक” विषय पर केंद्रित है, जो भारत के सामाजिक ताने-बाने और सांस्कृतिक मान्यताओं के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। इस आलेख में हम जानेंगे कि भारतीय समाज में पुनर्वास क्यों जरूरी है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है तथा कैसे आधुनिक तकनीकी नवाचार इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. पारंपरिक पुनर्वास विधियाँ: भारतीय दृष्टिकोण

भारत में पुनर्वास की पारंपरिक विधियाँ सदियों से अपनाई जाती रही हैं। ये न केवल शारीरिक उपचार पर केंद्रित होती हैं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी महत्व देती हैं। भारतीय समाज में परंपरागत चिकित्सा, योग, आयुर्वेद तथा सामुदायिक सपोर्ट सिस्टम की गहरी जड़ें हैं।

परंपरागत चिकित्सा पद्धतियाँ

भारतीय जनमानस में आयुर्वेदिक उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू नुस्खे सबसे अधिक लोकप्रिय रहे हैं। ये पद्धतियाँ रोगी के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, शरीर की स्वाभाविक क्षमता को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण स्वरूप, पंचकर्म और हर्बल थेरेपीज़ का उपयोग किया जाता है।

योग एवं प्राणायाम की भूमिका

योग और प्राणायाम भारतीय पुनर्वास प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं। योग आसनों के माध्यम से शारीरिक मजबूती, लचीलापन और संतुलन प्राप्त होता है, जबकि प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है। ये दोनों ही विधियाँ वृद्धजनों के लिए भी अनुकूल मानी जाती हैं।

आयुर्वेद: जड़ों से जुड़ा उपचार

आयुर्वेदिक पुनर्वास में आहार, जीवनशैली और हर्बल औषधियों का विशेष महत्व है। रोगी की प्रकृति (वात, पित्त, कफ) के अनुसार उपचार दिया जाता है, जिससे उसका स्वास्थ्य धीरे-धीरे और स्थायी रूप से सुधरता है।

सामुदायिक सपोर्ट सिस्टम की अहमियत

भारतीय संस्कृति में परिवार और समुदाय का सहयोग पुनर्वास प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सामूहिक गतिविधियाँ, सहारा समूह एवं पड़ोसियों की भागीदारी रोगी के मनोबल को बढ़ाती है और समाज से जोड़ने में मदद करती है।

पारंपरिक पुनर्वास विधियों की तुलना तालिका

| विधि | मुख्य लाभ | भारतीय संदर्भ में उपयोगिता |

|---|---|---|

| परंपरागत चिकित्सा | प्राकृतिक, साइड इफेक्ट रहित उपचार | आसान उपलब्धता, सांस्कृतिक स्वीकार्यता |

| योग एवं प्राणायाम | शारीरिक व मानसिक संतुलन | हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त, लागत प्रभावी |

| आयुर्वेद | व्यक्तिगत अनुकूलन, दीर्घकालिक लाभ | स्थानीय जड़ी-बूटियों का उपयोग, परंपरा में रचा-बसा |

| सामुदायिक समर्थन | मनोबल वृद्धि, सामाजिक एकता | समूह आधारित देखभाल, भावनात्मक सहयोग |

इन पारंपरिक विधियों ने भारतीय बुजुर्गों तथा अन्य पुनर्वास जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इनका धीमा लेकिन गहरा असर दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ देने वाला साबित हुआ है, जो आधुनिक तकनीकों के साथ तालमेल बैठाकर समग्र पुनर्वास को नई दिशा दे सकता है।

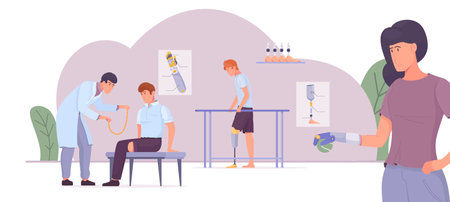

3. आधुनिक रोबोटिक तकनीक की भूमिका

भारतीय स्वास्थ्य सेवा में हाल के वर्षों में आधुनिक रोबोटिक तकनीक का आगमन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। पारंपरिक पुनर्वास पद्धतियों की तुलना में, रोबोटिक तकनीक ने पुनर्वास प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और अनुकूलित बनाने में सहायता की है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहां शारीरिक पुनर्वास की आवश्यकता बढ़ रही है, वहां रोबोटिक्स तकनीक की उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ रही है।

भारतीय संदर्भ में उभरती रोबोटिक तकनीक

रोबोटिक्स तकनीक न केवल शारीरिक थेरेपी में मदद कर रही है, बल्कि रोगियों को स्वावलंबी बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। उदाहरण स्वरूप, एक्सोस्केलेटन, रोबोटिक वॉकर तथा इंटरएक्टिव रिहैब डिवाइस जैसे उपकरण भारतीय अस्पतालों में उपयोग किए जा रहे हैं। इससे विशेषकर बुजुर्ग एवं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित मरीजों को लाभ मिल रहा है।

उपलब्धता और चुनौतियाँ

हालांकि मेट्रो शहरों के कुछ उन्नत अस्पतालों तक ही इन तकनीकों की उपलब्धता सीमित है, लेकिन सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की साझेदारी से ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इनकी पहुँच बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। लागत, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी एवं जागरूकता का अभाव अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया जैसी पहलों के चलते घरेलू स्तर पर रोबोटिक पुनर्वास उपकरणों का विकास बढ़ रहा है। इससे आने वाले समय में न केवल इन उपकरणों की लागत कम होगी, बल्कि उनकी उपलब्धता भी दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक सुनिश्चित हो सकेगी। इस प्रकार, आधुनिक रोबोटिक तकनीक भारतीय पुनर्वास सेवाओं को नई दिशा देने में सक्षम सिद्ध हो रही है।

4. लाभ और सीमाएँ: तुलनात्मक विश्लेषण

पारंपरिक पुनर्वास की ताकत और चुनौतियाँ

भारतीय संदर्भ में पारंपरिक पुनर्वास विधियाँ, जैसे फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक मालिश और योग, वर्षों से बुजुर्गों और रोगियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन तरीकों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत हैं, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं, तथा परिवार और सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, इनकी कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रगति की निगरानी में कठिनाई, परिणामों में विविधता, और कभी-कभी लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता।

आधुनिक रोबोटिक तकनीक की ताकत और व्यावहारिक बाधाएँ

वहीं दूसरी ओर, आधुनिक रोबोटिक पुनर्वास तकनीकें—जैसे एक्सोस्केलेटन, मोटराइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस आदि—तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। ये तकनीकें सटीकता, अनुकूलनशीलता और निरंतर निगरानी की सुविधा प्रदान करती हैं। इससे रोगी को जल्दी सुधार मिल सकता है और थकान कम होती है। परंतु, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में इन तकनीकों की लागत अधिक है, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है, और सांस्कृतिक अपनत्व अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

लाभ और सीमाओं का तुलनात्मक सारांश

| मापदंड | पारंपरिक पुनर्वास | आधुनिक रोबोटिक तकनीक |

|---|---|---|

| सांस्कृतिक स्वीकृति | उच्च | कम/मध्यम |

| लागत | कम | अधिक |

| उपलब्धता | ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में | मुख्यतः शहरी केंद्रों में |

| व्यक्तिगत अनुकूलन | सीमित (थैरेपिस्ट पर निर्भर) | अत्यधिक (तकनीकी सहायता से) |

| परिणाम की गति | धीमी/मध्यम | तेज़ |

व्यावहारिक बाधाएँ: भारतीय परिप्रेक्ष्य में

भारत जैसे विविध देश में, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच असमान है, वहाँ पारंपरिक पुनर्वास अभी भी अधिक सुलभ विकल्प है। वहीं, आधुनिक रोबोटिक्स मुख्यतः उच्च आय वर्ग या मेट्रो शहरों तक ही सीमित है। इसके अलावा, तकनीकी जागरूकता की कमी तथा विश्वास की कमी भी महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। अतः दोनों पद्धतियों के लाभ व सीमाओं को समझकर ही रोगी-केंद्रित निर्णय लिया जाना चाहिए।

5. रोगी अनुभव और सांस्कृतिक स्वीकार्यता

भारतीय समाज में पुनर्वास तकनीकों की स्वीकृति

भारत जैसे विविधता-सम्पन्न देश में स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास की परंपराएं गहरी जड़ें रखती हैं। पारंपरिक पुनर्वास पद्धतियाँ, जैसे आयुर्वेदिक उपचार, योग और घरेलू चिकित्सा, परिवारों और समुदायों में लंबे समय से स्थापित हैं। लोगों को इन विधियों पर विश्वास है क्योंकि वे पीढ़ियों से उपयोग हो रही हैं और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई हैं। वहीं, आधुनिक रोबोटिक तकनीकें अपेक्षाकृत नई हैं और धीरे-धीरे ही भारतीय समाज में अपनी जगह बना रही हैं।

रोगी एवं परिवार के दृष्टिकोण

पारंपरिक पुनर्वास प्रक्रिया में रोगी का अनुभव अक्सर व्यक्तिगत स्पर्श, परिवार के सहयोग और सामुदायिक समर्थन से भरपूर होता है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी रोगी को सहारा देता है। इसके विपरीत, रोबोटिक तकनीकें उच्च सटीकता और तीव्र परिणाम प्रदान करती हैं, लेकिन कई बार रोगियों को मशीनों के साथ आत्मीयता महसूस नहीं होती। बुजुर्ग रोगियों के लिए मानवीय संपर्क की कमी एक चुनौती बन सकती है।

सांस्कृतिक चुनौतियाँ और अनुकूलन

भारतीय संस्कृति में तकनीकी नवाचारों को अपनाने की गति धीमी हो सकती है, विशेषकर तब जब वे पारंपरिक विश्वासों से टकराते हों। कई परिवार अभी भी पुराने तरीकों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद मानते हैं। हालांकि, युवा पीढ़ी नई तकनीकों के प्रति अधिक खुली है और स्वास्थ्य लाभ को प्राथमिकता देती है। इसलिए, दोनों प्रणालियों का संतुलित उपयोग एवं जागरूकता अभियान इस संक्रमण काल में आवश्यक हैं।

6. भविष्य की संभावनाएँ और निष्कर्ष

भारत में पुनर्वास के लिए आगे की राह

भारत में पारंपरिक पुनर्वास और आधुनिक रोबोटिक तकनीक दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ और चुनौतियाँ हैं। भविष्य में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच उपचार की उपलब्धता को संतुलित करना आवश्यक है। सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं को चाहिए कि वे स्थानीय स्तर पर पुनर्वास सेवाओं की पहुँच बढ़ाएँ तथा चिकित्सा कर्मियों को इन नई तकनीकों का प्रशिक्षण दें।

मेल-जोल की संभावनाएँ

सबसे बड़ा अवसर दोनों विधाओं के एकीकरण में छिपा है। पारंपरिक पुनर्वास से मिलने वाली व्यक्तिगत देखभाल और सांस्कृतिक अनुकूलता को आधुनिक रोबोटिक तकनीक के साथ जोड़कर अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स भारत के विविध समाज में पुनर्वास की स्वीकार्यता और गुणवत्ता को नई ऊँचाई दे सकते हैं।

तकनीकी और सांस्कृतिक समावेशन

आवश्यक है कि तकनीकी नवाचार भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप हों। मरीजों के परिवारों और समुदायों की सहभागिता एवं समर्थन भी उपचार प्रक्रिया को सहज बनाता है। इससे न केवल रोगी बल्कि पूरा परिवार लाभान्वित होता है।

मुख्य निष्कर्ष

पारंपरिक पुनर्वास अपने मानवीय स्पर्श और सांस्कृतिक मेलजोल के कारण अब भी प्रासंगिक है, जबकि आधुनिक रोबोटिक तकनीक अधिक सटीकता, निरंतरता और डेटा-आधारित सुधार प्रस्तुत करती है। भारत में एक सम्मिलित दृष्टिकोण—जहाँ दोनों विधाओं का संतुलन हो—भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता होगा। इस दिशा में निरंतर अनुसंधान, शिक्षा और नीति-निर्माण की आवश्यकता बनी रहेगी ताकि हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास पहुँच सके।